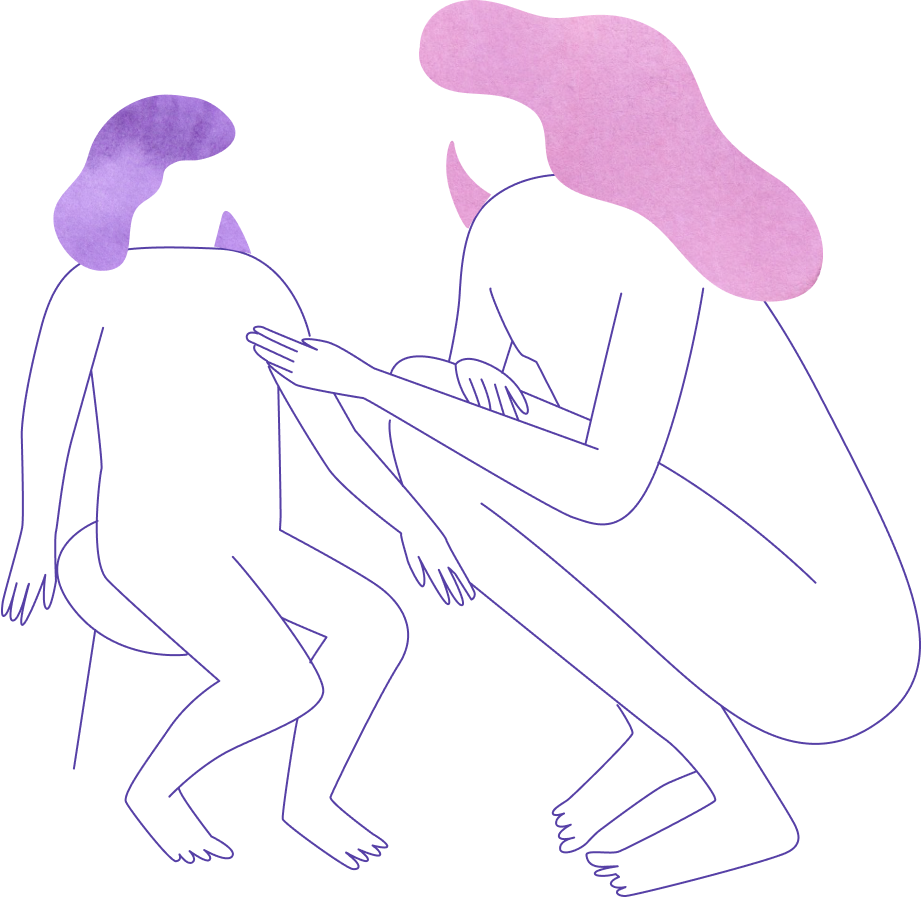

Ignacio Morgado Bernal es un destacado neurocientífico español, catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), de la que fue decano fundador. Su trayectoria académica incluye investigaciones en prestigiosas instituciones internacionales como las universidades del Ruhr (Alemania), Oxford (Reino Unido) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech, EE. UU.). También es autor de diferentes libros de divulgación científica.

¿Cuándo es un cerebro maduro? ¿Existen diferencias en el ritmo de maduración cerebral entre chicos y chicas durante la infancia y la adolescencia?

La maduración es un proceso lento que se desarrolla a lo largo de la adolescencia y que puede durar hasta los 19 o 20 años, dependiendo de las personas. Las consideradas inteligentes maduran antes y, por lo general, las chicas maduran con mayor rapidez. No hay un momento preciso, pero podemos decir que es cuando la corteza prefrontal, la parte más anterior del cerebro y la más evolucionada en los humanos, empieza a funcionar con relativa normalidad, ya que esta es la parte del cerebro con la que tomamos decisiones, analizamos las circunstancias o valoramos los riesgos, por ejemplo. Todo esto suele pasar a partir de los 20 años.

¿Está justificado, desde un punto de vista neurocientífico, el típico “mal humor” y la rebeldía que muchos adolescentes muestran?

La sustancia gris aumenta de volumen durante la infancia, pero en la adolescencia empieza a adelgazar progresivamente y solo alcanza su completa madurez después de los veinte años. Eso es lo que explica —en parte— las conductas de los adolescentes. En su tránsito hacia la madurez adulta, muchos adolescentes presentan problemas de conducta y asumen riesgos mal calculados. Esa es la mala noticia. La buena es que ese comportamiento corresponde a un período vital transitorio que no siempre compromete el futuro personal de los jóvenes. Además, también influye la personalidad de cada uno. Por ejemplo, yo tengo dos hijos: uno tuvo más mal humor en la adolescencia que el otro. ¿Por qué? Porque, aparte de la biología, existe la psicología.

En su libro Emociones corrosivas (Ariel, 2017), habla del odio y la ira. ¿Estas emociones son “innatas” en el ser humano?

La gente no nace odiando. Emociones innatas hay muy pocas. El odio, junto con la codicia, la ira y la envidia, son emociones “corrosivas”. Nadie nace odiando o envidiando. En cambio, el miedo sí que podría ser una emoción innata porque nos ayuda a percibir peligros. El odio no: el odio se crea interactuando con personas, se crea por la cultura, por la educación y por los prejuicios.

¿Qué parte es la que heredamos? ¿Qué es lo que nos viene predeterminado cuando hablamos de respuesta emocional?

Las personas, ante una misma situación, podemos responder de diferentes maneras, y esa forma de responder es la que viene predeterminada genéticamente. Por ejemplo, tenemos dos niños a los que les quitamos el caramelo. Lo normal es que los dos reaccionen y se disgusten. La manera en que reaccionan y se disgustan es lo que puede venir predeterminado genéticamente. Uno se disgusta poco y el otro te monta una rabieta importante: esa reacción emocional sí tiene un componente heredado.

Algunos expertos en neurociencia y desarrollo infantil recomiendan limitar —e incluso evitar— el acceso de niños y adolescentes a redes sociales o dispositivos digitales hasta, al menos, los 16 años. Desde su conocimiento del funcionamiento del cerebro en estas etapas, ¿está de acuerdo con este tipo de restricciones?

Tienen sentido, sí. Porque es peligroso que una persona inmadura entre en redes sociales. Ahí hay información sesgada, parcial. Es más fácil que se crean falsedades, bulos, mentiras, porque el cerebro humano, por el contenido emocional, las acepta muy bien. ¿Verdad que no dejamos votar a un chico de 14 años porque se considera que le falta racionalidad? Pues sería lo mismo.

¿Considera usted las redes sociales como uno de los vehículos de circulación del odio? ¿Cuáles son los peligros para los adolescentes si pasan mucho tiempo en ellas?

Las redes sociales —no todas, pero algunas— pueden ser generadoras de odio, como también lo pueden ser los medios de comunicación. En este sentido, las redes son un medio importante porque fomentan los odios colectivos. Cuanto más expuesto se esté, más peligro de absorber ese odio. Por eso es tan importante la educación. Las redes sociales son particularmente problemáticas porque proporcionan un ambiente donde el odio puede expresarse con anonimato, sin consecuencias inmediatas. Esto produce una desinhibición que no ocurriría en interacciones cara a cara. Además, los algoritmos de las redes sociales tienden a mostrarnos contenido que confirma nuestros sesgos (lo que llamamos “sesgo de confirmación”), alimentando así los ciclos viciosos de odio.

¿Son nuestros adolescentes o menores más propensos a ser futuros “haters”?

Ocurre que tenemos tendencia a buscar fuentes que alimentan el odio; buscamos medios digitales que confirmen nuestros sesgos. Es lo que llamamos el sesgo de confirmación. Con un sistema biológico que no ha alcanzado su madurez completa, se puede inducir el sistema del odio con más facilidad. El odio engancha porque activa circuitos cerebrales específicos relacionados con emociones intensas y comportamientos agresivos.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la forma en que los adolescentes reciben información?

La inteligencia artificial transmite la información que esperas encontrar. Tiene incluso respuestas que te reconfortan, es lo que quieres escuchar, no confronta. Los chatbots generan emociones y sentimientos, adhesiones y, por lo tanto, generan adicción en nuestros adolescentes. Incluso pueden llegar a tener sentimientos de pérdida, como si fuera un familiar.

Algunos titulares afirman que somos una generación menos inteligente que la anterior, y que nuestros hijos lo serán aún menos. ¿Tiene base científica esa idea? ¿Es cierto que nos estamos volviendo “más tontos”?

No, no nos estamos volviendo más tontos. Podemos perder capacidades de aquello que no utilizamos. Por ejemplo, si usamos rutas GPS, pues no las vamos a memorizar, pero no significa que el cerebro pierda capacidades: se adapta.

¿Te interesa este contenido?

¡Suscríbete a “La vida con hijos”!

Nuevo newsletter de contenido exclusivo sobre crianza, educación y pareja.

Al unirte, aceptas recibir comunicaciones vía email y aceptas los Términos y Condiciones.