El cerebro humano es uno de los órganos más fascinantes. Tiene una labor sumamente compleja, ya que es la encargada de realizar todas las funciones cognitivas y ejecutivas, y de orquestar todo el resto de funciones corporales.

Además, es un órgano algo difícil de estudiar. Está compuesto por redes neuronales intrincadas, que se han intentado organizar en regiones cerebrales por tal de darle un orden. Esto lleva a pensar que cada área cerebral cumple una función determinada o que cada función se localiza en una sola región, pero esto no es así al cien por cien.

¿Y qué ocurre con las personas que reciben un daño cerebral importante, o las que tienen anomalías de nacimiento? ¿Pueden seguir viviendo después de ello? En este artículo te explico si se puede vivir sin una parte del cerebro o no.

¿Se puede vivir sin una parte del cerebro?

Para darte una respuesta rápida, te respondo a la pregunta de si se puede vivir sin una parte del cerebro: sí, se puede. La mejor forma de ilustrar esta posibilidad es contarte casos existentes en los que ha habido personas que han conseguido vivir sin partes del cerebro.

1. Phineas Gage

El ejemplo más famoso es el de Phineas Gage. Este hombre era un obrero que tuvo un accidente laboral en 1848, en el que hubo una explosión justo enfrente de él, y causó que una barra de metal atravesase su cabeza y le perforase gran parte del lóbulo frontal del cerebro. Sin embargo, consiguió recobrar la consciencia tan solo unos minutos más tarde.

Pudo seguir viviendo y recuperarse a los pocos meses, conservando la mayoría de sus habilidades mentales y físicas. No obstante, sí que hubo cambios en su vida: el agujero en el área frontal le cambió la personalidad, convirtiéndose en una persona irascible e impaciente, y años más tarde empezó a sufrir ataques epilépticos.

2. La mujer sin cerebelo

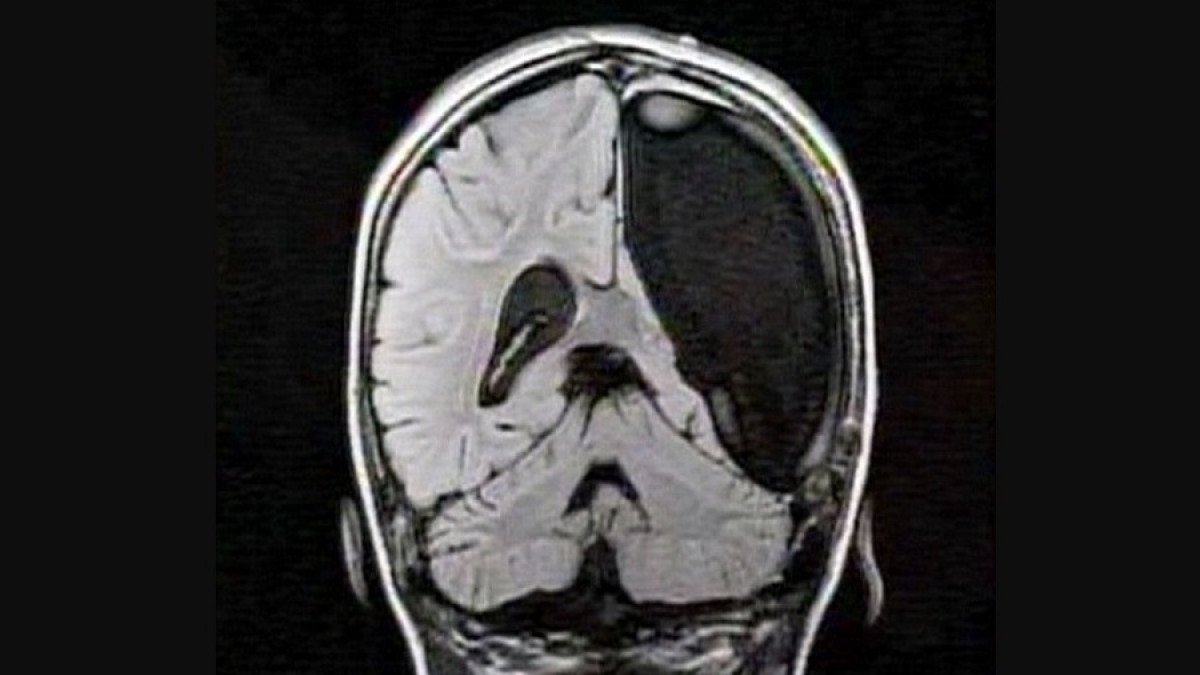

En 2014, más cerca en el tiempo, hubo una mujer de 24 años que acudió a realizarse unas pruebas médicas en la costa este de China, porque tenía mareos y problemas de equilibrio. Le hicieron un TAC y se llevó una gran sorpresa con los resultados: no tenía cerebelo. Esta zona cerebral se encarga de todo tipo de movimientos y aprendizajes motores.

La ausencia de esa gran parte del cerebro explicaba por qué era algo torpe la chica y por qué había tardado de pequeña más años de lo habitual a aprender a andar y hablar, pero no se entendía siquiera cómo lo podía hacer a día de hoy. Y no es la única persona de la historia sin cerebelo, es ya la novena.

3. Niños con hemisferectomía

La epilepsia en la infancia es más común de lo que pensamos, y es muy perjudicial porque no permite el desarrollo natural del cerebro de estos niños. Cuando se ha intentado un tratamiento farmacológico, y cuando no se localiza un foco concreto de los ataques y el área dañada es extensa, se recurre en ocasiones a la hemisferectomía: la extirpación de un hemisferio completo o parcial del cerebro.

Generalmente, se intentan hacer estas operaciones cuando los niños aún son muy pequeños. Sin embargo, estos niños consiguen desarrollarse bien posteriormente, pudiendo hablar y moverse con fluidez. Ya te he dado ejemplos reales de personas que pueden vivir sin una parte del cerebro, ¿pero cómo es esto posible? Pues, a pesar de que el cerebro es complejo de entender, y más aún este fenómeno, se piensa que ocurre gracias a la plasticidad neuronal y a la distribución funcional de sistemas múltiples del cerebro.

La plasticidad neuronal

Se define como plasticidad neuronal o neuroplasticidad a la capacidad del sistema nervioso, en especial el cerebro, para cambiar su estructura y funciones, dependiendo de la información que recibimos del entorno o de nosotros mismos. De esta manera, consigue adaptarse a las situaciones y desarrollar aprendizajes.

Esta capacidad está presente en su máximo esplendor cuando somos pequeños, por eso somos capaces de aprender tantas cosas y tan rápido desde el momento en el que nacemos. Conforme vamos creciendo, se va perdiendo poco a poco la plasticidad neuronal, e incluso se puede perder del todo si desarrollamos una demencia.

¿Y por qué te estoy contando esto? Porque gracias a la plasticidad neuronal, las personas sin una parte del cerebro pueden vivir. Te lo explico mejor ahora, mientras te cuento que existen dos tipos de plasticidad neuronal:

1. Plasticidad estructural

La plasticidad estructural ocurre cuando el cerebro modifica su estructura, a raíz de haber adquirido nuevos aprendizajes. Estos cambios se producen por una redistribución de las neuronas, a partir de dos posibles modificaciones estructurales:

-

Plasticidad positiva: se generan nuevas neuronas, se crean conexiones neuronales y se fortalecen algunas existentes. Permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos, así como consolidar y afianzar aún más algunas ya aprendidas anteriormente.

-

Plasticidad negativa: rompe conexiones neuronales de habilidades y conocimientos que ya no se utilizan, de manera que liberan espacio físico y neuronas que ahora pueden utilizarse para otros nuevos aprendizajes.

Aunque pueda parecer a priori más importante la plasticidad positiva, por su obvia función que nos da la oportunidad de aprender, también lo es la plasticidad negativa, ya que el cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento de información y memoria, como si fuera un móvil o un ordenador. ¿Tú borras fotos y aplicaciones que no usas para añadir nuevas? Pues el cerebro hace exactamente lo mismo con las redes neuronales.

2. Plasticidad funcional

No solo se hacen cambios para desarrollar aprendizajes y poder almacenar información, sino también para trasladar de una región del cerebro a otra cercana funciones corporales. Esto ocurre cuando:

- En la primera zona ya no hay más capacidad de almacenamiento.

- Ese área nunca ha existido, o ha sido extirpada cuando la persona era pequeña.

- Ese área ha sido dañada y ya no puede ejercer su función.

El primer caso, no difiere mucho de lo que es la plasticidad estructural positiva. En la segunda y tercera circunstancias tiene lugar la plasticidad funcional compensatoria, que es la que explica cómo se puede vivir sin una parte del cerebro.

3. Plasticidad funcional compensatoria

Al haber nacido sin el área cerebral o haber sufrido la operación en la infancia temprana, el cerebro puede tener la capacidad de desarrollarse física y funcionalmente gracias a la eficacia de la plasticidad neuronal en esas edades, de manera que no se note la ausencia de esta región.

Por otro lado, si se ha sufrido un daño cerebral grave, la plasticidad neuronal también es clave para poder recuperar funciones y que la persona que haya recibido el daño no pierda su calidad de vida. A veces se da una recuperación espontánea, pero si tras 6 meses después del accidente, esto no ha ocurrido, no va a hacerlo solo.

Sin embargo, se puede conseguir la recuperación de las funciones, gracias a la terapia neuropsicológica. A través de esta terapia, se busca estimular zonas cerebrales para que se creen nuevas conexiones neuronales que permitan recuperar esas funciones en otras zonas cerebrales cercanas, o si el daño no es muy grave, en la zona cerebral original.

Sistemas múltiples

Como hemos mencionado al principio, el cerebro se ha ordenado de forma científica en regiones cerebrales, tales como:

- Lóbulos frontales

- Lóbulos parietales

- Lóbulos temporales

- Lóbulo occipital

- Zona límbica

- Cerebelo

- Tallo cerebral

A cada región se le suele atribuir una función principal, y viceversa. Por ejemplo, el área límbica es la encargada de las emociones y los impulsos primarios. Sin embargo, esta es una visión simplista de cómo entender el cerebro.

La realidad es que cada región cumple más de una función. Cogiendo el mismo ejemplo, el área límbica también incluye, entre otros, el hipotálamo, que se encarga de regular la temperatura, el hambre, la sed, los ritmos circadianos… No solo las áreas cerebrales generales tienen varias funciones, sino también cada pequeña parte cumple a su vez unas pocas.

Asimismo, cada función se distribuye en distintas zonas del cerebro, de manera que no depende de una sola. Por ejemplo, el lenguaje se encuentra en el área de Wernicke, área de Broca, circunvoluciones supramarginal y angular… Y en más partes aún. De esta manera, si un área es dañada, no se pierde completamente el lenguaje, y las zonas de alrededor pueden recuperar la parte de la función perdida gracias a la neuroplasticidad.

Newsletter PyM

La pasión por la psicología también en tu email

Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos

Suscribiéndote aceptas la política de privacidad