Por desgracia, el número de niños y niñas que han sufrido —y sufren— experiencias adversas y traumáticas en la infancia es escalofriante. Estas vivencias, si no reciben el acompañamiento adecuado, pueden dejar una huella en el desarrollo de las criaturas que va a interferir en su vida tanto a corto como a medio y largo plazo.

Muchas de estas experiencias adversas ocurren, lamentablemente, dentro del entorno o contexto familiar. Sin embargo, también pasan cosas dolorosas fuera de este y no siempre es fácil, como padres y madres, saber cómo actuar, qué decir y qué no para poder acompañar de la mejor forma posible al niño o la niña.

En este artículo planteamos algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta si queremos criar desde la conexión y favorecer la reparación de las heridas emocionales. Para llegar a las estrategias, primero hablamos de trauma infantil y de la importancia que tiene el papel de los adultos en el proceso de reparación.

¿Qué es el trauma infantil?

Al hablar de trauma englobamos todas aquellas situaciones adversas que sobrepasan la capacidad de afrontamiento de las personas. Como consecuencia de estas experiencias, se genera una herida emocional que impacta en el desarrollo emocional, social e incluso físico de la persona.

Es importante saber que existen dos tipos de trauma. Por un lado, podemos vivir situaciones esporádicas en las que la integridad física está en peligro (accidentes, asaltos, catástrofes, etc.). Por otro lado, encontramos aquellas heridas emocionales que se generan en lo relacional a raíz de situaciones dolorosas que se dan de forma repetida en el tiempo —aunque no haya una amenaza directa para la vida—, como puede ocurrir con el rechazo constante, por ejemplo.

El concepto trauma hace referencia a una herida emocional. Esto implica que trauma no es solo aquello que sucedió —violencia, negligencia, abusos, abandono, etc.—, sino que una persona puede tener heridas emocionales debido a cómo vivió una determinada situación. En otras palabras, el hecho de sentirse solo, desprotegido e invalidado en determinadas situaciones puede ser profundamente traumático.

Las experiencias adversas vividas en la infancia, así como la falta de acompañamiento y/o protección, pueden tener graves consecuencias en el desarrollo de las personas. El trauma interfiere en la forma en la que interpretamos el mundo, nos relacionamos con nuestro entorno y con nosotros mismos.

El trauma provoca la hiperactivación de las respuestas de supervivencia. Esto suele generar hipervigilancia, agresividad y/o retraimiento. Además, se compromete la capacidad para regular las propias emociones, así como la posibilidad de desarrollar una sensación de seguridad a nivel interno. Por si esto fuera poco, otra de las consecuencias más habituales es la dificultad para confiar en las demás personas.

El rol de los adultos: apego y reparación

La buena noticia es que las relaciones, cuando son seguras, pueden ser profundamente reparadoras. En este sentido, los adultos que están a cargo de niños y niñas que han sufrido experiencias adversas y tienen heridas emocionales como consecuencia tienen un papel importantísimo.

Ayudarles a sanar esas heridas mediante la relación implica construir un vínculo seguro en el que se sientan protegidos tanto física como emocionalmente. Para ello, es necesario que los adultos estén presentes y disponibles emocionalmente, sean sensibles a sus necesidades reales y puedan ofrecer sostén, y contención emocional de forma consistente.

Estrategias clave para criar desde la reparación

Cuando hablamos de una crianza enfocada en el paradigma de la reparación es necesario comprender que se pone el foco en la integración de las experiencias adversas, la sanación de las heridas emocionales y la restauración de la seguridad perdida.

A continuación se exponen aspectos clave a tener en cuenta cuando estamos acompañando a criaturas con heridas emocionales. Pueden ser útiles tanto para padres y madres como para profesores/as y figuras cuidadoras en general. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ninguna de estas propuestas sustituye un proceso psicoterapéutico (necesario en muchos casos).

1. Nombrar y validar emociones

El trauma tiene como consecuencia la hiperactivación de las respuestas de supervivencia. Esto puede conllevar dificultades en la regulación de las emociones. Muchos niños y niñas acaban desconectándose de sus emociones por diversos motivos y tienen dificultades para identificarlas, sentirlas, expresarlas y, como decíamos, regularlas. Como adultos, podemos ayudarles poniendo nombre a eso que les está sucediendo y validarlo.

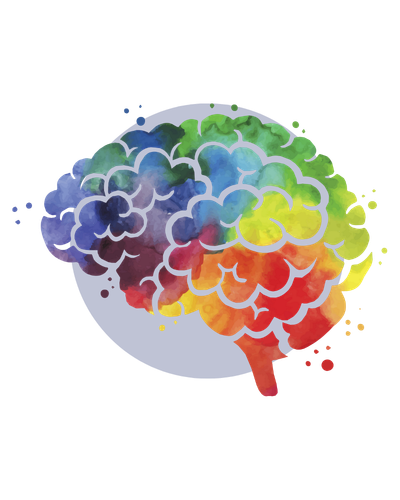

2. Prestar nuestra calma

Debido al desarrollo habitual del cerebro infantil, todas las criaturas requieren de sus figuras cuidadoras para calmarse porque las regiones cerebrales que se encargan de ello todavía no han madurado. Sin embargo, en niños y niñas con trauma, las áreas cerebrales que se encargan de analizar los peligros están activadas constantemente como mecanismo de defensa por lo vivido; por ello, necesitan todavía más que los adultos les “presten” su regulación y su calma.

3. Crear rutinas estables

De nuevo, las rutinas, la estabilidad y la previsibilidad son factores que todos los cerebros en desarrollo agradecen. Si bien es cierto que todos los niños se benefician de poder anticipar lo que vendrá después, para los niños y las niñas que han vivido en entornos muy desorganizados es especialmente importante tener ciertas certezas. Los horarios estables para comer, dormir, hacer tareas, jugar, etc. ayudan al cerebro a sentirse más seguro y baja la ansiedad.

4. Ritualizar la calma

Como adultos, podemos generar espacios en los que llevar a cabo pequeños rituales o ejercicios de autorregulación que, en otros momentos de mayor intensidad emocional, puedan servir como ancla. Además de ayudar con la seguridad a nivel emocional, les estamos ayudando a tener más herramientas (más allá de la agresividad o el retraimiento) con las que hacer frente a nuevos retos.

5. Previsibilidad y límites claros

Ya comentábamos anteriormente la importancia de la previsibilidad en las rutinas del día a día. Lo mismo sucede con los límites. Puesto que los límites son necesarios para proteger y cuidar a las criaturas, es importante establecerlos de forma respetuosa y clara. Además, la constancia es otro aspecto importante. No podemos cambiar las normas de forma abrupta ni, por supuesto, amenazar.

6. Sintonizar antes de corregir

Cuando queremos corregir algún comportamiento es crucial conectar primero con la criatura. Ponernos a su altura, buscar el contacto visual, establecer contacto físico si es aceptado por la criatura, validar sus emociones y, entonces, guiar la conducta.

7. Modelo PACE: juego, aceptación, curiosidad y empatía

El autor Daniel Hughes propone el modelo PACE —Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy— como una guía para que los adultos puedan criar desde un enfoque de reparación. Explica esta técnica como una actitud que transmite al niño que es valioso y merecedor de amor, incluso cuando se equivoca.

Para ello, plantea que es interesante tener una actitud cálida e incluso de humor hasta en los momentos de mayor tensión para aliviar la carga emocional. Además, hace hincapié en la aceptación incondicional de la criatura, diferenciándolo de las conductas (que podemos no aceptar). Cambiar el juicio por curiosidad genuina es también importante. Por último, es necesario ser empáticos y mostrar comprensión del dolor que hay detrás de algunos comportamientos.

¿Te interesa este contenido?

¡Suscríbete a “La vida con hijos”!

Nuevo newsletter de contenido exclusivo sobre crianza, educación y pareja.

Al unirte, aceptas recibir comunicaciones vía email y aceptas los Términos y Condiciones.