A menudo, cuando hablamos de que algo es “romántico”, no nos referimos al significado original de la palabra. En nuestra sociedad actual, lo romántico es muchas veces sinónimo de ñoño, cursi y anticuado. Sin embargo, el vocablo tenía en su origen un sentido completamente distinto.

No nos extenderemos en explicar de dónde viene exactamente la palabra, pero sí mencionaremos que el Romanticismo, aquel movimiento estético y filosófico que se inició en el norte de Europa a finales del siglo XVIII y que se extendió como un reguero de pólvora por todo Occidente en las primeras décadas del siglo siguiente, fijaba unos roles concretos para la mujer y para todo lo femenino. Es de esto de lo que hablamos en este artículo: cómo veían a la mujer los románticos y cuál era el ideal femenino de este movimiento.

¿A qué denominamos Romanticismo?

Denominamos Romanticismo al movimiento estético, artístico y filosófico que impregnó Occidente desde finales del siglo XVIII hasta, aproximadamente, la década de 1840. En algunos países, como Gran Bretaña o Alemania, nació cuando todavía la Ilustración marcaba el camino de la intelectualidad y las artes (y, de hecho, este romanticismo germánico fue de alguna manera un rechazo al imperio de la razón predominante en el resto de Europa).

El Romanticismo es un movimiento muy amplio, que incluye las artes, la literatura y la filosofía, entre otras disciplinas. En realidad, es mucho más que eso: es una forma de vida, un ideal que embargó a todos los jóvenes que vivieron las grandes revoluciones sociales de principios de la era contemporánea.

De forma muy resumida, podemos decir que las características principales del Romanticismo son un elevado idealismo unido al imperio absoluto de los sentidos y las emociones. Todo ello conducía a una lucha incesante por la libertad de los pueblos (basada en un pasado legendario e idealizado), pero también por la libertad individual. Los románticos son, antes que nada, unos auténticos rebeldes.

En las artes plásticas proliferan las representaciones de leyendas y mitos desde una perspectiva anti-académica. Los prerrafaelitas, por ejemplo, fueron un movimiento pictórico inglés de principios del siglo XIX que se revelaba contra la academia pictórica imperante y promovía una pintura ‘anterior a Rafael’, de ahí su nombre. Por otro lado, los nazarenos fueron un grupo de jóvenes pintores que se recluyó en un monasterio italiano para vivir libremente y gozar de la vida auténtica y de la pintura.

Por otro lado, en la literatura romántica emergen situaciones fantásticas, a menudo relacionadas con lo sobrenatural, historias que se empezarán a denominar ‘relato gótico’ por su insistente fijación en una Edad Media idealizada. Estas historias influirán posteriormente en las historias de terror y de ciencia ficción.

¿Cuál es el papel de la mujer en el Romanticismo?

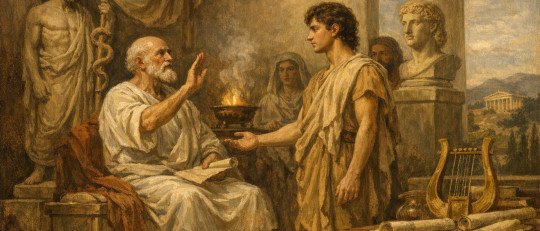

En este artículo no pretendemos analizar el papel de la mujer real en la sociedad romántica, sino que la idea es profundizar, en la medida de lo posible, en los ideales femeninos que trajo el Romanticismo. Estos ideales, por otro lado, no son siempre originales, sino que beben de otras épocas y expresiones artístico-sociales, como el amor cortés medieval.

Para comprender exactamente cuál era el rol de la mujer en época romántica, debemos entender el contexto en el que se creó este movimiento. Recordemos que, en el siglo XVIII, la subordinación de la mujer al hombre es completa. La situación no cambia (al contrario, empeora) en el siglo posterior, donde lo femenino está considerado inferior a lo masculino y los roles de la mujer están restringidos a todo lo concerniente al famoso ‘ángel del hogar’.

Ahora bien, paralelamente a esta subordinación creciente, observamos en el movimiento romántico una idealización de la mujer, o quizá, mejor dicho, una sublimación. El género femenino es contemplado como algo superior, casi paralelo a los ángeles del cielo, y, como tal, es admirado y adorado. Sin embargo, debemos leer esta adoración con cautela. Porque si bien las mujeres eran adoradas, lo eran solo las que seguían los roles que les eran adscritos.

Las otras, las perdidas (mujeres que, simplemente, buscaban emanciparse del yugo) eran asimiladas con Eva y, desde una perspectiva más ‘científica’, con el prototipo de mujer ‘histérica’ y ‘enferma mental’. Así pues, ¿cuál es el papel de la mujer en el Romanticismo? ¿Qué roles femeninos aparecían en las novelas y en las pinturas?

1. El rol de ‘virgen’

Uno de los roles femeninos en la literatura y la plástica romántica, reflejo del imaginario colectivo, es la mujer virgen y, por tanto, pura e ingenua, rayando muy a menudo en lo infantil. Muchas de las protagonistas de los relatos románticos son mujeres cuya bondad raya en la indefensión, por lo que, una vez más, deben ser ‘salvadas’ por sus compañeros.

La virgen y la muerte

Pongamos algunos ejemplos. La Esmeralda original de Nuestra Señora de París, del muy romántico Victor Hugo (1802-1885), es radicalmente diferente a sus representaciones en el cine. Hugo la retrata como una joven bondadosa e ingenua, casi una niña, prácticamente incapaz de defenderse y de la que abusan tanto el canónigo de la catedral, el malvado Frollo, como el soldado de la que ella se enamora, Phoebus. Como suele suceder en los relatos románticos, el final de la chica (¡ojo, spoiler!) es trágico: paga con la muerte (terrible, por cierto) su pureza y virginidad.

Puede parecer extraño que una sociedad que alababa la virginidad por encima de todo diera un final tan triste a las que no cedían al pecado. Sin embargo, así era el Romanticismo: el morbo de la muerte (y, en concreto, de una doncella bella y buena muerta) era demasiado irresistible. Esto lo vemos no solo en las novelas, sino también en las artes plásticas: en el arte funerario y en la pintura existe una enorme cantidad de ejemplos de doncellas muertas en la flor de la vida, que hacían derramar torrentes de lágrimas a los espectadores.

La virgen y la enfermedad

Vinculado con esta idea está la atracción del Romanticismo por las jóvenes enfermas. La tisis, el mal estrella del momento, pasó a ser leitmotiv de muchas de las historias románticas, donde aparecen muchachas en la flor de la vida pálidas y demacradas, una estética enfermiza que los hombres consideraban irresistible. Solo hay que leer La dama de las camelias (1848), de Dumas hijo, por ejemplo.

El Romanticismo sentía morbo por la muerte, esto es así. Pero no se trata de un morbo vulgar y visceral, sino de una atracción que escapa a los sentidos y, especialmente, a la razón. El romántico se pregunta constantemente sobre el más allá y sobre el paradero de los que ya no están. También se pregunta, por supuesto, sobre el sentido de que la Parca se lleve a una mujer que apenas es una niña (algo muy habitual en una sociedad donde la mortalidad infantil era elevadísima). Es el ser humano ante el abismo de Dios.

2. El rol de ‘adorada’

Paralelamente al rol de virgen (aunque casi siempre van unidos) tenemos el rol de ‘adorada’, que conecta con el ideal trovadoresco del amor cortés medieval. Aquí, el hombre cae rendido ante los pies de la mujer, que representa toda la belleza y perfección del mundo.

La amada siempre es hermosa, puesto que, igual que en la Edad Media, se identifica belleza exterior con belleza de alma. Y no solo es hermosa, sino que está repleta de cualidades (entre ellas, de nuevo, la pureza) que la elevan por encima de las demás mujeres.

Un ejemplo claro es la Beatrice de Dante, recuperada en el Romanticismo, especialmente por los ya citados prerrafaelitas. Uno de sus líderes, Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), pintó en numerosas ocasiones a Dante y su Beatriz, exacerbando el ideal que ella representaba. En una de sus más famosas representaciones, Beata Beatrix (1870), vemos a la dama envuelta en una niebla etérea que la desdibuja.

Beatriz está sumida en un éxtasis, con los ojos cerrados y las manos unidas en su regazo. Mientras, un pájaro de fuego le trae una amapola blanca, en alusión al opio (la modelo fue la esposa de Rossetti, que falleció por sobredosis de esta sustancia). La figura de Dante (que bien podría ser una representación del otro Dante, el marido) la mira desde la distancia, sin poder alcanzarla, de nuevo una representación de la sublimación femenina, celestial e inalcanzable.

3. El rol de ‘perdida’

El tercer rol importante que el Romanticismo tiene reservado a la mujer es el de ‘perdida’, que es, básicamente, la mujer que no encaja en todo lo anterior. Ante la donna angelicata que representa Beatrice (la mujer pura que trasciende y se convierte en casi un ángel) encontramos a la ramera, a la Eva, la mujer sexualizada y libre, que no sigue los roles impuestos y que se rebela contra ellos.

En el Romanticismo existe una tendencia a identificar a la mujer pálida y rubia, con atributos de niña, con la donna angelicata, y a la mujer morena y voluptuosa, con la femme fatale. Esta dicotomía persistirá durante mucho tiempo; por ejemplo, en las primeras películas de Hollywood, donde Mary Pickford interpretará el rol de la niña virgen y pura, y actrices como (la morena) Theda Bara, a la peligrosa vamp devoradora y destructora de hombres.

El matrimonio y la maternidad como ‘solución’

En otras palabras: si no se era niña-ángel se era ramera, no había otra posibilidad. La única manera de liberarse de esta dicotomía María-Eva era transitar por el camino intermedio: el matrimonio. Con este, la mujer perdía su virginidad, pero, al someterse al yugo del varón, y, sobre todo, tras la maternidad, recuperaba un estatus digno y respetado por la sociedad victoriana.

Para las otras, las ‘perdidas’, las rameras, las Evas, solo quedaba el ostracismo y el insulto. Ni siquiera la ciencia se libró de estos prejuicios: cuando la psiquiatría andaba todavía a gatas, las mujeres que se desviaban de su rol eran consideradas ‘locas’, o incluso ‘medio hombres’.

Camille Claudel (1864-1943), la famosa escultora, sufrió lo indecible por querer ser escultora, un oficio demasiado ‘masculino’, y luego se la internó en un manicomio por ‘loca’. Aurore Dupin (1804-1876), más conocida por su seudónimo, George Sand, era ridiculizada constantemente por sus aires ‘de marimacho’. Aunque a ella, por fortuna, poco le importaba: era rica y estaba separada, una de las pocas maneras mediante las que una mujer podía, en el Romanticismo, liberarse de los roles impuestos.

Newsletter PyM

La pasión por la psicología también en tu email

Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos

Suscribiéndote aceptas la política de privacidad