La vida de los monasterios medievales se hizo mundialmente famosa en 1980, cuando se publicó El nombre de la rosa, el magnífico best-seller de Umberto Eco (1932-2016). En la novela, que mezclaba magistralmente thriller con historia y filosofía medieval, asistíamos al día a día de una abadía benedictina del siglo XIV, cruelmente azotada por unos asesinatos que parecen carecer de sentido.

En El nombre de la rosa el ritmo de las jornadas se ve interrumpido por los acontecimientos, pero la realidad es que la vida en los monasterios medievales seguía un esquema bastante estricto, sobre el que giraba la cotidianidad de los monjes. Desde la primera misa en la mitad de la noche (los maitines) hasta el último servicio religioso (que se efectuaba sobre las 6 de la tarde), pasando por las horas de trabajo y las comidas; todo estaba estructurado y organizado escrupulosamente.

En el artículo de hoy repasamos cómo se vivía en los monasterios medievales, además de recorrer brevemente la historia del monacato y sus manifestaciones más importantes.

La vida en un monasterio medieval: de maitines a completas

En la Edad Media, especialmente antes del despegue de las ciudades y, por tanto, del reloj mecánico (s. XIII), las horas seguían el ritmo de la liturgia de los monasterios. Las denominadas horas canónicas eran las que guiaban no sólo a los monjes, sino también a los habitantes de las pequeñas aldeas rurales que se fundaban alrededor de los monasterios.

Hacia el siglo IX, y gracias al impulso que otorgaron los carolingios a la orden, la regla benedictina pasa a ser la única regidora de los monasterios de la Europa medieval. Esta regla, creada por San Benito de Nursia (siglo IV), establecía una estricta sucesión de momentos diarios que se centraban en la máxima de la orden: ora et labora (reza y trabaja).

Pero antes de detenernos a examinar más de cerca la cotidianidad en un monasterio medieval, repasemos brevemente la historia y los orígenes del monacato occidental. El origen de la corriente monacal en Occidente debemos buscarlo, aunque parezca paradójico, en la parte oriental del Imperio romano. Hacia el siglo III d.C. el cristianismo está generalizado en todo el mundo romano; es entonces cuando empiezan a surgir, en Egipto y en Siria, ascetas y ermitaños que se retiran al desierto o a lugares apartados para dedicarse a la meditación, la oración y el ayuno.

El ascetismo se convirtió en un auténtico fenómeno a nivel europeo, puesto que fueron muchos los hombres y mujeres que escogieron este tipo de existencia, para ellos, mucho más cercana a Cristo y a la esencia de la espiritualidad cristiana.

Sin embargo, los lugares a los que se retiraban entrañaban numerosos peligros: desde alimañas peligrosas hasta bandidos, pasando por enfermedades y problemas físicos que requerían de ciertos cuidados y dedicación, imposibles de hallar en soledad. Así, estos primeros ermitaños empezaron a reunirse en pequeños grupos; primero, sólo para los momentos de oración y celebración religiosa. Más tarde, sin embargo, estos hombres y mujeres terminaron por convivir en cenobios, la mayoría prácticamente inhabitables (algunos no eran más que cuevas), sin respetar, por cierto, ningún tipo de separación entre sexos, cosa que sobrevino mucho más tarde.

En realidad, la separación estricta entre monjes y monjas no llegó hasta el siglo XI, con la reforma gregoriana. Hasta entonces era muy habitual encontrar monasterios dúplices, en los que hombres y mujeres convivían en los espacios comunes sin mayor problema. La realidad mixta se veía reforzada por las necesidades religiosas de las monjas, que necesitaban la asistencia espiritual de sus colegas masculinos, así como por la necesidad de protección, pues recordemos que muchos de los cenobios se encontraban en lugares apartados e inhóspitos.

Así, poco a poco, se fue configurando una red de monasterios por todo el occidente medieval, que terminó eclosionando en el siglo X con la fundación, en Borgoña, del monasterio de Cluny, epicentro de una considerable red monacal que se extendió por toda Europa.

La vida cotidiana de los monjes: ora et labora

Ya hemos comentado cómo, en el siglo VIII, la regla benedictina está sólidamente asentada en Europa, hasta el punto de que el Concilio Germánico de 742 (y, más firmemente, el concilio abacial de Aquisgrán de 817), establece la regla de San Benito como la única válida para el monacato occidental. El código benedictino se fundamenta en conceptos como la obediencia y la humildad, además de en la huida del ocio como generador de todo vicio. Así, la máxima benedictina será el famoso ora et labora, el “reza y trabaja” que habría de dictar la existencia cotidiana de los monjes y monjas medievales.

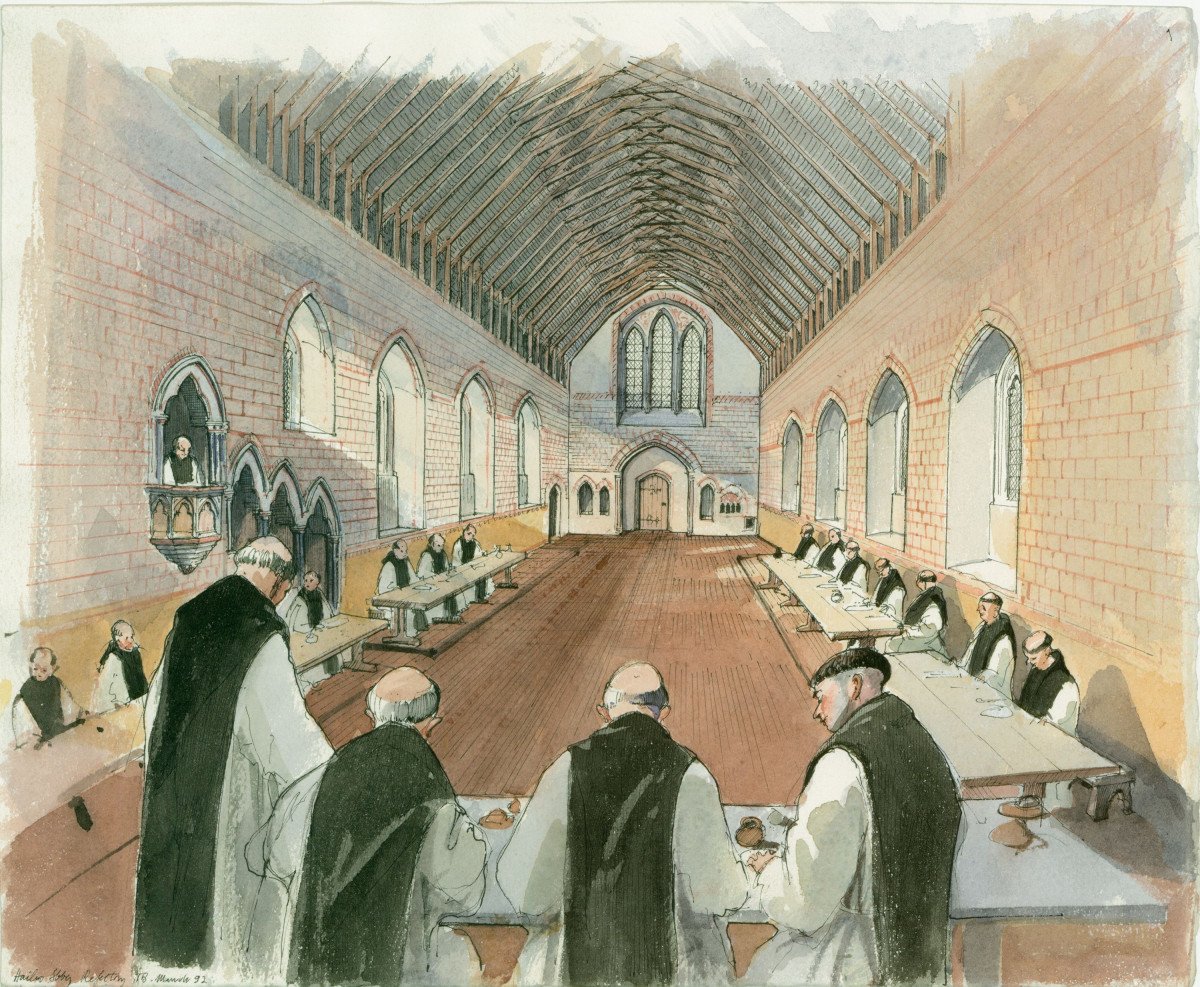

Como ya apuntábamos sucintamente en otro apartado, la jornada monacal se dividía entre el trabajo y la oración. La primera liturgia se efectuaba antes de la salida del sol (maitines), que solía ser entre las 2 y las 3 de la noche. Más tarde, hacia las 4.30 de la mañana (o a las 6 en verano), los monjes acudían a los laudes, justo a la salida del sol.

Le seguía un periodo de trabajo, que los monjes dedicaban a sus quehaceres respectivos. La misa de la mañana volvía a interrumpir la labor, así como la reunión posterior, que se efectuaba en la sala capitular, donde los monjes trataban asuntos diversos que atañían al monasterio. Luego, volvían al trabajo hasta la liturgia de mediodía, a la que seguía la comida, que, en invierno, habitualmente era la única de la jornada.

Tras la comida se reanudaba el trabajo, hasta las 4.30 de la tarde en invierno y las 6 en verano, cuando se efectuaba la segunda comida. Tras ello, más trabajo, hasta que la falta de luz dificultaba su ejecución. El momento de acostarse solía variar entre las 6 y las 8 de la tarde, dependiendo de la época del año.

¿En qué trabajan los monjes medievales?

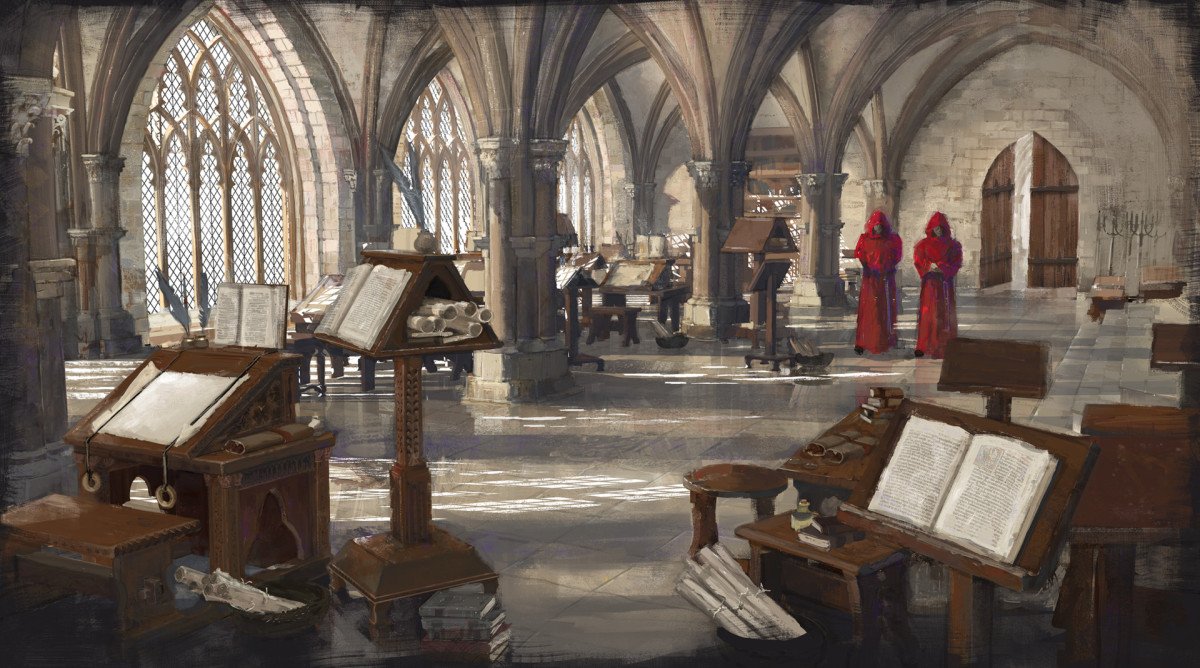

En este punto, podríamos preguntarnos: ¿a qué dedicaban los monjes las horas de trabajo? Bien, los quehaceres a los que podía dedicarse un miembro de la comunidad eran variados. Desde los trabajos más manuales (dedicados a la limpieza y el cuidado de animales, principalmente), habituales en monasterios pequeños o pobres que no contaban con laicos para ejercer este tipo de tareas, hasta los trabajos más “nobles”, como el de bibliotecario, apotecario o, sobre todo, el de copista e iluminador de manuscritos.

En la Edad Media, el códice o libro se convierte en un elemento sumamente caro y difícil de elaborar. El soporte ya no es el papiro, sino el pergamino, obtenido de la piel de los óvidos. La preparación de los soportes era larga y meticulosa, así como de los pigmentos que debían utilizarse en las miniaturas. Por cierto: la palabra miniatura, con la que hacemos referencia a las iluminaciones de los códices medievales, no hace referencia al tamaño de la ilustración, puesto que muchas de ellas eran a página completa. El vocablo viene de minio, uno de los materiales empleados para este trabajo.

Así pues, la tarea de copista e iluminador es una de las más extendidas y respetadas entre los monjes. A pesar de ser un trabajo manual, esta actividad no era considerada “vulgar”, puesto que pertenecía a la esfera religiosa y, por tanto, intelectual. Gracias a los copistas medievales se recuperaron y se extendieron por toda Europa muchas obras de la antigüedad que, además, permanecieron a salvo en las bibliotecas de los monasterios.

Por otro lado, en los monasterios existían las llamadas escuelas monacales, destinadas a la educación de los futuros monjes, pero que habitualmente también recibían a los hijos e hijas de la aristocracia. Era bastante común que estos hijos, especialmente si no eran los primogénitos, se quedaran en el monasterio y profesaran los votos, lo que no era francamente una mala perspectiva, teniendo en cuenta que tenían acceso garantizado al saber y a un buen régimen de comidas, porque, aunque el consumo de carne no era usual y estaba restringido a los enfermos y las festividades, abundaban las legumbres, las hortalizas y los pescados, además de abundante vino y cerveza. Otra ventaja era el aislamiento de pestes y otras enfermedades que diezmaban a la población, pues debemos recordar que los monasterios eran unidades autosuficientes, y que muchas veces se encontraban amurallados.

De aquí no podemos deducir, sin embargo, que los monjes y monjas no salían nunca de los terrenos monacales. A pesar de que las salidas no eran abundantes y, además, necesitaban el permiso del abad o de la abadesa, no era raro encontrar monjes deambulando por los caminos, de monasterio en monasterio, con alguna misión diplomática entre manos o, simplemente, enviados especialmente para adquirir un códice especial para su copia y conservación en el monasterio del que venían.

Esto también es válido en el caso de las comunidades femeninas. El mito de la monja medieval encerrada entre cuatro paredes es eso, un mito. De hecho, ya hemos comentado cómo, antes del siglo XI, hombres y mujeres convivían en los cenobios y compartían los lugares comunes. Además de eso, muchas monjas salían de sus monasterios para visitar parientes o realizar alguna actividad diplomática (como sus homólogos masculinos), enviadas, en este caso, por la abadesa.

Abades, priores y abadesas

La comunidad monacal era la encargada de escoger al abad o a la abadesa en sesión capitular. El cargo solía ser vitalicio, por lo que no era inusual encontrar abades o abadesas escogidos muy jóvenes que ejercían su mandato hasta su muerte en plena ancianidad. Por otro lado, el prior solía ayudar al abad y, en los casos de los monasterios dependientes de una abadía, era el que ostentaba el máximo cargo (en este caso, se llamaban prioratos).

El abad o abadesa ejercía de facto como un auténtico señor feudal. El resto de los monjes le debía obediencia y respeto, y era el responsable de recibir las rentas de las tierras con las que se mantenía la comunidad. En el caso de las abadesas, su poder no decaía en absoluto por ser mujeres, y no eran pocas las hijas de reyes y altos títulos nobiliarios que acaban mandando sobre una comunidad.

Laicos, novicios y oblatos

No podemos olvidar que en los monasterios no solo había monjes y monjas, sino también laicos, que ejercían algunas de las tareas diarias de la comunidad. Estos laicos vivían en sus propias casas, situadas en los terrenos del monasterio, y podían tener su propia familia, puesto que no estaban ligados al voto de castidad.

La presencia de laicos era también normal, por supuesto, en la hospedería, el edificio donde se acogían a los viajeros y a los visitantes. Por otro lado, en el caso de los cenobios femeninos, no era nada inusual tampoco que dentro de los muros del monasterio vivieran o se alojaran temporalmente las dominae o señoras, damas laicas de alta alcurnia que habían ejercido de comitentes de la fundación y la construcción del edificio.

Por último, debemos mencionar a los novicios, los jóvenes mayores de quince años que todavía no eran monjes, y a los oblatos, niños de menos de diez años que convivían con la comunidad, estudiaban en la escuela monacal y que, generalmente, acababan profesando los votos una vez adultos.

Newsletter PyM

La pasión por la psicología también en tu email

Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos

Suscribiéndote aceptas la política de privacidad