Burrhus Frederic Skinner no es solo una de las figuras históricas más importantes de la psicología; es, en muchos aspectos, el responsable de que esta se haya afirmado como ciencia.

Sus aportaciones a este ámbito no son solo metodológicos, sino también filosóficos, y su conductismo radical, a pesar de no ser ni mucho menos hegemónico actualmente, permitió entre otras cosas que en la segunda mitad del siglo XX se fuese perfeccionando una herramienta tan útil como la Terapia Cognitivo Conductual, muy inspiradas por este investigador. Veamos cuáles fueron las principales claves de la teoría de B. F. Skinner.

Un giro hacia el condicionamiento operante

Cuando B. F. Skinner empezó sus estudios, el conductismo se fundamentaba básicamente en el condicionamiento simple heredado del fisiólogo ruso Iván Pavlov y popularizado por John B. Watson.

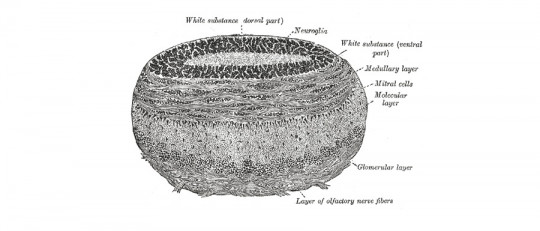

Explicado muy por encima, este primer enfoque de la psicología conductista proponía modificar el comportamiento haciendo que estímulos agradables o desagradables que se presentaban a la vez que otros estímulos a los que se quería que el individuo desarrollase aversión o agrado. Digo "individuos" y no "personas" porque el condicionamiento simple era tan rudimentario que funcionaba incluso con formas de vida con un sistema nervioso tan simple como el de los reptiles o moluscos.

Por ejemplo, en los famosos experimentos de los perros de Pavlov, este fisiólogo hacía que los animales empezasen a salivar al oír un cierto sonido, ya que este había sido asociado con la comida en anteriores ensayos. La clave del condicionamiento simple estaba en asociar estímulos entre sí.

Skinner admitía que el condicionamiento simple podía ser útil en ciertos casos, pero descartaba la posibilidad de que la conducta pudiera ser explicada solo a través de este mecanismo, entre otras cosas porque las condiciones para que se produzca raramente se dan fuera de un laboratorio. Sin embargo, sí creía que nuestro comportamiento (y el de muchas otras formas de vida) puede ser entendido como un proceso de adaptación a experiencias agradables y desagradables, útiles y no útiles.

El cambio que supuso la teoría de B. F. Skinner fue en otro sentido: en vez de poner el foco en el modo en el que se asocian entre sí los estímulos, se fijó en la manera en la que quedan asociadas las acciones que se realizan y las consecuencias de estas acciones. Lo que nos ocurre a causa de algo que hemos hecho es, en sí, un estímulo del cual tomoamos nota. Así, Skinner tiene en cuenta el bucle percepción-acción-percepción.

El condicionamiento operante

El condicionamiento operante, también llamado condicionamiento instrumental, es una de las grandes aportaciones de Skinner y se basa en la idea de que la conducta se ve influida por las consecuencias que siguen a nuestras acciones. En otras palabras, aprendemos a repetir o a evitar ciertos comportamientos dependiendo de lo que obtengamos después de realizarlos. Esta perspectiva supuso un giro clave frente al condicionamiento clásico de Pavlov, ya que dejó de centrarse en la simple asociación entre estímulos y se enfocó en la relación entre acción y consecuencia.

Skinner estudió este fenómeno con sus célebres experimentos en la “caja de Skinner”, un dispositivo en el que colocaba ratas o palomas. Los animales podían realizar una conducta concreta (como presionar una palanca o picotear un disco) y, a cambio, recibir un refuerzo, por ejemplo comida. A partir de este procedimiento, Skinner pudo observar cómo los organismos aprendían a repetir las conductas que generaban consecuencias positivas y a evitar aquellas que llevaban a un castigo o a la ausencia de recompensa.

El mecanismo básico del condicionamiento operante se organiza en torno a refuerzos y castigos:

- Refuerzo positivo: consiste en añadir un estímulo agradable después de una conducta, con el fin de incrementarla. Por ejemplo, un niño que ordena su habitación y recibe un elogio de sus padres probablemente repetirá la acción.

- Refuerzo negativo: implica la eliminación de un estímulo desagradable como consecuencia de una acción. Por ejemplo, tomar un analgésico para quitar un dolor de cabeza refuerza la conducta de tomar el medicamento.

- Castigo positivo: se introduce un estímulo aversivo después de una conducta, con el objetivo de reducirla. Por ejemplo, un estudiante que interrumpe la clase y recibe una llamada de atención del profesor.

- Castigo negativo: se retira un estímulo agradable para disminuir la probabilidad de que ocurra una conducta. Un ejemplo típico es cuando a un adolescente se le quita el uso del móvil por no cumplir con una norma.

Otro aspecto fundamental en la teoría de Skinner es el de los programas de refuerzo. No todas las recompensas producen los mismos efectos; dependiendo de la frecuencia y la forma en que se administren, las conductas pueden fortalecerse más o menos. Por ejemplo, el refuerzo continuo (cada vez que se realiza la acción se obtiene el premio) es muy eficaz para aprender un nuevo comportamiento, pero el refuerzo intermitente (cuando la recompensa aparece solo algunas veces) es más útil para mantener el hábito a largo plazo. Esto explica, por ejemplo, la fuerza del juego de azar: no siempre se gana, pero la posibilidad de hacerlo mantiene la conducta de apostar.

En definitiva, el condicionamiento operante muestra que gran parte de nuestra vida cotidiana está guiada por un sistema de consecuencias. Desde la educación infantil hasta la productividad laboral, pasando por la vida social, respondemos de manera constante a recompensas y castigos, explícitos o implícitos. Para Skinner, entender este mecanismo era la clave para diseñar ambientes que favorecieran conductas adaptativas y redujeran aquellas que resultan problemáticas. Su visión, aunque muy criticada por quienes consideran que ignora la complejidad de la mente, sigue siendo un pilar fundamental en la psicología aplicada y en el desarrollo de terapias conductuales.

La caja negra y Skinner

Los conductistas siempre han sido muy conocidos por su conceptualización de los procesos mentales como fenómenos que ocurren dentro de una "caja negra", metáfora que sirve para indicar la imposibilidad de observar desde fuera lo que ocurre en la mente de las personas. Sin embargo, la caja negra de la teoría de Skinner no era la misma que la de los primeros conductistas. Mientras que psicólogos como John B. Watson negaban la existencia de un mundo mental, Skinner sí creía que el estudio de los procesos mentales podría ser útil en psicología.

Eso sí, para B. F. Skinner, a la práctica no era necesario hacer eso, y bastaba con partir del análisis de las relaciones entre acciones medibles y directamente observables y las consecuencia de estas acciones. El motivo de su postura en este tema era que no consideraba que nuestra mente fuese algo más que una parte del trayecto que va desde la realización de la acción hasta el registro de los estímulos que son (o parecen ser) consecuencia de estas acciones, aunque con la dificultad añadida de que es prácticamente imposibles de estudiar de manera objetiva.

De hecho, el mismo concepto de "la mente" era engañoso para Skinner: lleva a pensar que hay algo dentro de nosotros que hace aparecer de la nada pensamientos y planes de acción, como si nuestra vida psíquica estuviese desconectada de nuestro entorno. Es por eso que en la teoría de B. F. Skinner el objeto de estudio de la psicología es la conducta, y no la mente o la mente y la conducta a la vez.

Según este conductista, todo aquello a lo que se le suele llamar "proceso mental" era en realidad una forma de conducta más, algo que se pone en marcha para hacer que el ajuste entre nuestras acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo.

El legado de la teoría de B. F. Skinner

El legado teórico del padre del conductismo radical supuso un rechazo total a los métodos de investigación especulativos propios del psicoanálisis y una propuesta de investigación al margen de la introspección y centrada solo en variables objetivas y fáciles de medir.

Además, indicó el riesgo de transformar constructos teóricos muy abstractos (como "mente" o "desmotivación") en elementos causales que expliquen nuestros comportamientos. Por decirlo de algún modo, para Skinner decir que alguien ha cometido un crimen a causa de su sentimiento de soledad es como decir que una locomotora avanza a causa del movimiento.

Al estar tan apoyada en el condicionamiento operante, la obra de Skinner reivindicaba la experimentación con animales como una fuente útil de conocimiento, algo que ha sido muy criticado tanto por psicólogos de la corriente cognitivista como por varios filósofos, según los cuales hay un salto cualitativo entre la vida mental de los animales no humanos y los miembros de nuestra especie. Sin embargo, los modelos animales siguen siendo muy utilizados en psicología para realizar aproximaciones a tipos de comportamientos presentes en nuestra especie.

Newsletter PyM

La pasión por la psicología también en tu email

Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos

Suscribiéndote aceptas la política de privacidad