Todas, absolutamente todas las culturas han desarrollado una imagen concreta de la vida del más allá. La idea de la nada tras la muerte es un concepto muy moderno; durante la historia de la humanidad, cada comunidad ha generado una visión particular de la vida postmortem, algunas de ellas muy elaboradas y que, a menudo, presentan diversos puntos en común.

El artículo de hoy pretende ser un breve análisis de la visión del más allá de seis civilizaciones con religiones: la cultura griega, la egipcia, la cristiana, el budismo, la cultura vikinga y la antigua religión azteca. Hemos dedicado un apartado a cada una de ellas, aunque también estableceremos cierta comparación que permita vislumbrar qué aspectos tienen en común. Sigue leyendo si te interesa el tema.

- Artículo relacionado: "Antropología: qué es y cuál es la historia de esta disciplina científica"

¿Cómo conciben el más allá las diversas religiones?

Si bien hemos comentado en la introducción que todas y cada una de las culturas se plantean una realidad concreta después de la muerte, es obvio que esta visión varía dependiendo de la sociedad que proyecta estas ideas. Existen religiones que afirman la existencia de un juicio tras el deceso, que determinará si el finado es digno de ingresar en el reino de la felicidad perpetua o si, por el contrario, merece un castigo para toda la eternidad.

Por otro lado, encontramos otras culturas, como por ejemplo la azteca, que “clasifican” a los fallecidos según el tipo de muerte y no ponen especial atención a la forma en que estos han vivido su existencia terrenal. Por último, otros sistemas de creencias, como las que componen el budismo, se centran en un estado del espíritu más que en un lugar concreto, como veremos.

- Quizás te interese: "Los orígenes de la religión: ¿cómo apareció y por qué?"

Grecia y la morada de las sombras

Los antiguos griegos, al menos hasta la época clásica, imaginaban el reino de los muertos como un lugar sombrío donde las almas de los fallecidos vivían como sombras. Según Homero, estas sombras no tenían capacidad alguna de discernimiento, y deambulaban por el Hades (la denominación de su morada) desconcertados y sin rumbo.

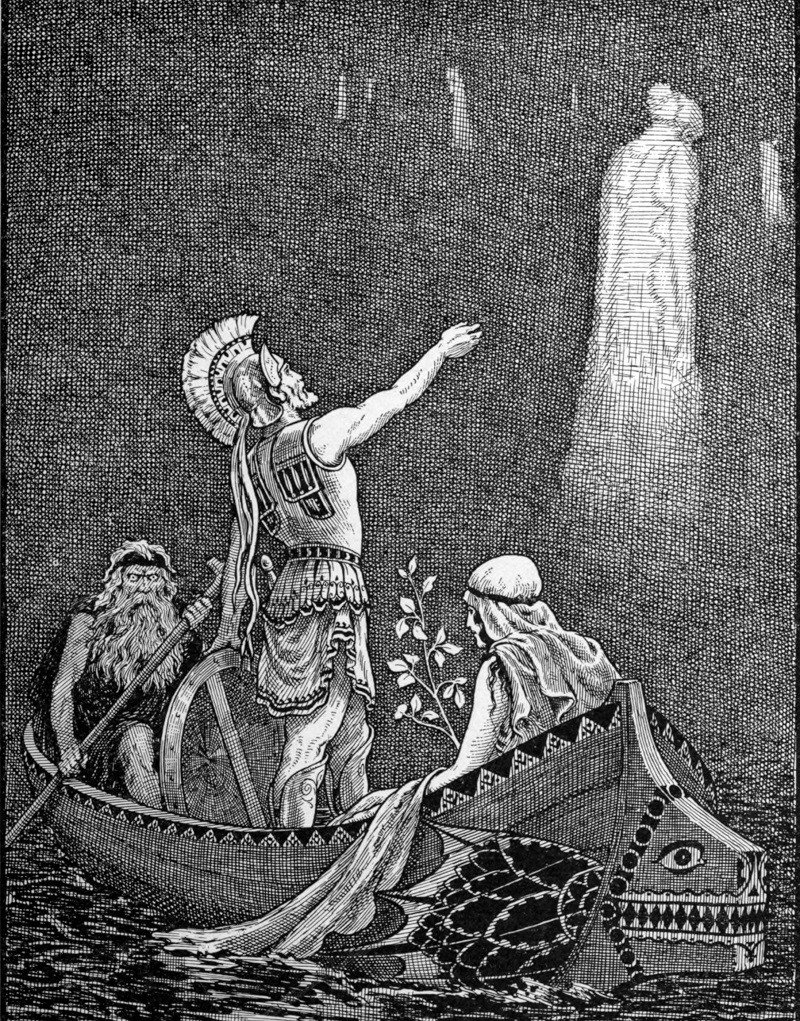

La perspectiva era, como podemos ver, muy poco halagüeña. Poco a poco, se fue formando una auténtica geografía del Hades, un auténtico mundo subterráneo al que se accedía a través del Aqueronte, un río real que se escondía tras unos peñascos y que, según los griegos, era la entrada del Hades. En ese río esperaba Caronte, el barquero, que tenía la misión de trasladar en su embarcación a los fallecidos hasta el reino de los muertos. A este barquero se le debía pagar con un óbolo (una moneda), por lo que los familiares del difunto tenían la costumbre de depositarlas en los ojos o en la boca del finado.

No podemos entretenernos aquí con la descripción de la geografía del Hades griego. Sí que mencionaremos el origen del nombre; Hades era el dios del inframundo, el señor de los muertos, que había recibido su reino, según la tradición, de una partida de azar que jugó con sus hermanos Zeus y Poseidón. A estos últimos les tocó en suerte el cielo y los mares, respectivamente, mientras que Hades hubo de conformarse con el sombrío mundo de ultratumba, que, según los textos más antiguos, no se hallaba bajo tierra, sino más allá del Océano.

La esposa de Hades es Perséfone, la Koré de los ritos mistéricos, la Proserpina romana. Hades es su tío, en tanto que la muchacha es hija de Deméter, hermana de los dioses y patrona de las cosechas y la fertilidad de la tierra. Encaprichado con su sobrina, Hades la rapta y se la lleva a su reino infernal, de donde la joven solo podrá salir cada primavera, cuando los campos florezcan de nuevo. Sin embargo, con la llegada del otoño, está obligada a regresar de nuevo junto a su esposo.

Este mito antiguo establece una relación evidente entre la muerte y la vida, relación que, por otro lado, era bastante común en los pueblos antiguos. Perséfone sería, pues, la semilla que, enterrada en la tierra (la patria de los muertos), hace resurgir de nuevo la vida y nutre de esta forma al mundo. Vivos y muertos estarían, pues, indisoluble y eternamente conectados.

En la época de Platón (s. V a.C.) cambia significativamente el concepto de ultratumba. En su obra Gorgias, el filósofo expone la teoría de la recompensa postmortem, según la cual los virtuosos y los héroes (es decir, lo que participan de la idea del Bien) hallarán la dicha eterna en los Campos Elíseos, rodeados de placer y belleza. Por otro lado, los malvados que rechazan lo Bueno y lo Bello serán condenados al Tártaro, la lóbrega región del Hades que riega el Flegetonte, el río de fuego. Se establece así un claro paralelismo entre el concepto platónico del fuego como ente purificador y la idea que más tarde prevalecerá en el cristianismo.

- Artículo relacionado: "¿Qué es la Psicología Cultural?"

Egipto y la identidad eterna

Este concepto de “clasificación” de las almas se encuentra también en la mitología postmortem de los antiguos egipcios, pues, tras el fallecimiento, el difunto presencia el pesaje de su corazón, único órgano que no ha sido retirado con la momificación. Así, la víscera es depositada en la balanza de Maat, la Justicia, por el dios-chacal Anubis. Osiris, el muerto y resucitado y señor del inframundo, preside el acto.

En el platillo opuesto al del corazón, Anubis sitúa la pluma de Maat, liviana y certera, que será la que determinará el peso de las acciones del difunto. Si el corazón pesa más que la pluma, significará que la maldad del muerto es excesiva, por lo que no se le permitirá acceder a la vida eterna. En ese caso, Ammyt, el Gran Devorador, engulle al difunto y aquí termina todo.

Existen evidentes paralelismos entre el monstruo Ammyt y el Leviatán de la tradición judeocristiana, encargado a su vez de devorar a las almas impías. Encontramos numerosas representaciones de este ser en los frescos medievales de las iglesias, a menudo representado como un monstruo de enorme boca y feroces dientes, presto a devorar el alma del finado.

En el caso egipcio, este final era especialmente trágico. En la cultura egipcia, a diferencia de la griega (en la que, recordemos, el difunto no era más que una sombra sin nombre), el alma del fallecido sigue manteniendo su identidad. De hecho, el rito de la momificación tiene como principal cometido el mantener “intacta” la forma del muerto, para que, de esta forma, su Ba y su Ka (dos de las partes espirituales de las que se conforma el ser humano) sean capaces de reconocerlo y reunir así lo que se había desperdigado con la muerte. Es decir que, para los egipcios, el fallecimiento es un instante de “pequeño” caos, en el que los componentes se disgregan; para garantizar una vida eterna, es necesario, pues, volver a unir lo que se ha separado y conformar de nuevo la identidad del difunto, plena y completa.

Esto recuerda inevitablemente a la muerte de Osiris en manos de su celoso hermano Seth y su posterior desmembración. Las distintas partes del cuerpo del dios fueron repartidas por toda la tierra, e Isis, su hermana y esposa, fue la encargada de recuperarlas para volver a recomponer el cuerpo de su marido. Así, Osiris, el muerto y resucitado (al cabo de tres días, por cierto, en un claro paralelismo con Jesús) se convierte en el señor de los muertos y garante de vida eterna.

Castigo y recompensa en la tradición judeocristiana

Otra particularidad en común que el concepto de la muerte egipcio tiene con el cristianismo es la idea de la preservación del cuerpo tras el óbito. Pues, a pesar de que los cristianos no momifican a sus muertos, sí tienen prohibido incinerarlos. La idea es que no se puede intervenir en la destrucción de la carne, ya que esta será resucitada el día del Juicio Final, en la segunda venida de Cristo.

En un principio, se hablaba del Juicio Final como el momento en que el mundo finalizaría y las almas serían juzgadas colectivamente en función de sus acciones. Sin embargo, este final, profetizado en el año mil de la venida al mundo del Salvador, no llegó. Tampoco hubo ningún fin del mundo en el año 1033, año en que se cumplían mil años de la muerte y resurrección de Jesús. En consecuencia, el concepto de salvación empezó a cambiar: ya no sólo existía un juicio colectivo al final de los tiempos, sino que, tras la muerte individual, el fallecido sería juzgado personalmente. En este caso, en lugar de Anubis, la iconografía presenta al arcángel Miguel sosteniendo la balanza y luchando contra el demonio, que la intenta desequilibrar para llevarse al alma.

En el caso cristiano encontramos también, pues, una “clasificación” de las almas en función de sus actos en vida. A los lugares tradicionales de Paraíso e Infierno se añadió, en el siglo XIII, el concepto de Purgatorio, un lugar indefinido donde las almas “intermedias” (es decir, las que no eran ni malvadas ni virtuosas) “purgaban” sus pecados en espera de un acceso definitivo al cielo.

El caso del Purgatorio es curioso, puesto que su invención se debe, en cierta manera, a la evolución de la sociedad de la Baja Edad Media. Los siglos XII y XIII son los siglos del auge de las ciudades y el comercio y el despegue de la burguesía. El préstamo monetario ha dejado de ser “cosa de judíos”, y los banqueros cristianos empiezan a hacer negocio con los intereses. Dicho de otro modo, sacan beneficios del tiempo, puesto que, cuanto más tiempo pasa, más intereses deberá pagar el cliente a quien se ha prestado dinero. Es evidente, por tanto, el cambio de mentalidad: el tiempo ya no es patrimonio exclusivo de Dios, sino que pasa a pertenecer también al hombre. Es la época en que los cristianos pagan a la Iglesia para acortar años de Purgatorio a sus seres queridos. Dios ya no tiene la última palabra, pues, en el castigo eterno.

Las sagas vikingas y la última morada de los guerreros

La sociedad vikinga, en tanto que eminentemente guerrera, otorgaba especial importancia a la muerte en combate heroico. Los que habían caído de forma honrosa en el campo de batalla eran levantados por las Valquirias, hermosas mujeres que cabalgaban corceles alados y que los llevaban a Asgard, la morada de los dioses. Allí, en el “Salón de los Caídos” (el famoso Valhalla), estos guerreros disfrutaban de una vida de placeres para toda la eternidad, en compañía de Odín, el señor de los dioses.

En la mitología vikinga sobre el más allá encontramos un concepto parecido al de la mitología azteca: el de “clasificar” a los muertos por su tipo de muerte más que por sus acciones, aunque, en el caso vikingo, estas también se tenían en consideración. Así, los fallecidos por muerte natural accedían a otro lugar, el Bilskimir, regentado en este caso por Thor, el señor del trueno. Eso sí, sólo se podía acceder si el finado poseía nobleza de corazón.

Finalmente, existía un tercer lugar, Helheim, el territorio de Hela, la escalofriante diosa de la muerte, hija del perverso Loki. Era un lugar inhóspito y desolado, como el Tártaro griego, donde se pudrían las almas de los que habían sido auténticamente malvados. Helheim (raíz más que probable para la palabra inglesa hell, infierno), se hallaba en lo más profundo de Yggdrasil, el árbol cósmico, y, de forma parecida a lo que sucedía con Cerbero (el perro de tres cabezas que custodiaba el Hades), estaba protegido por Garm, un can monstruoso. Helheim era un lugar verdaderamente aterrador, pero, a diferencia del Tártaro griego (que recordemos estaba bañado por un río de fuego) y el infierno cristiano, el castigo vikingo estaba conformado por masas y masas de hielo y tormentas gélidas, lo que prueba, una vez más, que el concepto de ultratumba se adapta al entorno de la sociedad que lo crea.

Los distintos “tipos de muerte” aztecas

El Mictlán era la tierra de los muertos en la antigua cultura azteca. Estaba regentado por Mictlantecuhtli, el terrible señor de la muerte, y su esposa Mictecacíhuatl. El Mictlán era un lugar situado bajo la tierra que estaba conformado por nada menos que nueve pisos de profundidad, plagados de arañas, alacranes, ciempiés y aves nocturnas. Y si el reino era terrible, no lo era menos su señor; Mictlantecuhtli era representado como un esqueleto cuya calavera rebosaba dientes, en una siniestra sonrisa eterna. Su pelo estaba enmarañado y sus ojos brillaban en medio de la oscuridad de Mictlán.

De forma curiosamente parecida al Hades griego, el reino de los muertos estaba regado por varios ríos que discurrían subterráneos; el primero de ellos suponía la primera prueba que debía pasar el difunto, para la que era imprescindible ser acompañado por un perro-guía. Por ello, era común que los difuntos se enterraran con cadáveres de este animal, así como con numerosos amuletos que debían ayudar al fallecido a sortear todas las pruebas que le esperaban, que no eran pocas. Es curioso señalar que el ritmo de la putrefacción del cadáver era indicativo de la velocidad con que el alma estaba superando las pruebas: cuanto más rápido se consumiera el cuerpo, más suerte estaba teniendo el difunto en el más allá.

El inframundo azteca es, pues, una suerte de superación personal, que culmina con un juicio individual del que el difunto es su propio juez, pues debe apelar a su conciencia. Sin embargo, en última instancia, la geografía de Mictlán obedecía más bien al tipo de muerte que había sufrido la persona. Así, los héroes eran destinados al Tonatiuhichan, un lugar al lado del sol al que también eran enviadas las mujeres que habían fallecido por el parto, consideradas igualmente heroínas. Por otro lado, existía un último lugar: Tlalocan, reservado a los fallecidos por ahogamiento o por impacto de rayo (pues era la morada del dios Tláloc, señor de los elementos).

El budismo y la salvación personal

En toda esta exposición, resalta a fuego el caso del budismo. A diferencia de otras religiones, esta filosofía oriental reniega de la individualidad; el alma no posee identidad propia y, en realidad, la auténtica salvación provendrá de la liberación del samsara o ciclo eterno de reencarnaciones.

El budismo considera que la muerte es una mera transición de una existencia a otra, para cuya preparación es imprescindible la meditación. A través de ella, el yo se disuelve y toma plena conciencia de la no-permanencia y la insustancialidad de todas las cosas. La liberación (el famoso nirvana) es, por tanto, la anulación de la existencia como tal y, por tanto, del yo, de la identidad individual. El nirvana (literalmente, del sánscrito “enfriar soplando”, es decir, enfriar el deseo) no es otra cosa que un estado de iluminación, no un lugar, a diferencia de otras religiones.

El hecho de que el budismo no reconozca un lugar físico y concreto postmortem tiene sentido si consideramos que, para esta filosofía, el alma es un elemento indefinido, no una identidad plena como lo es en el caso del Antiguo Egipto. Así, se ve sometida a un ciclo de reencarnaciones, la rueda interminable del samsara, en función de la energía vital que acumulamos, el karma, y su liberación definitiva solo será posible cuando entremos en el estado de nirvana: la comprehensión de que, en realidad, nada permanece y nada es.

Newsletter PyM

La pasión por la psicología también en tu email

Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos

Suscribiéndote aceptas la política de privacidad